【読書録】ナチスの戦争 1918-1949

今年の読書テーマ「基礎からナチズム」第2冊目。

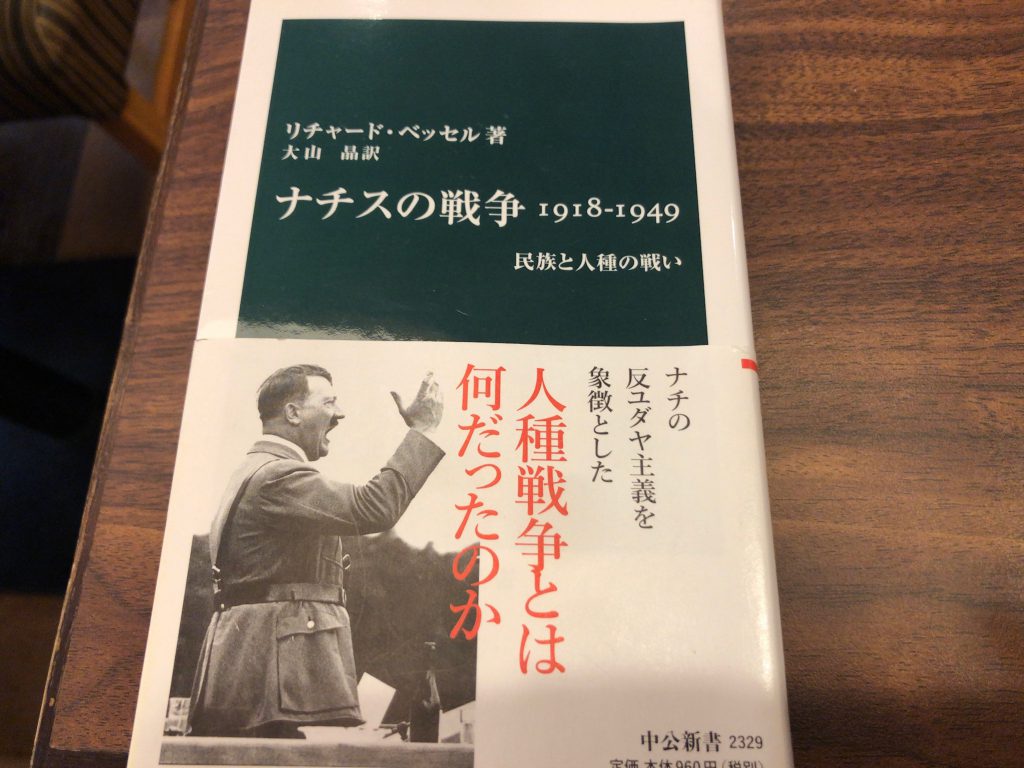

『ナチスの戦争1918-1949 – 民族と人種の戦い』(リチャード・ベッセル、大山晶訳、中公新書、2015年)

前半のナチ政権成立までの経緯の部分は若干、記述が教科書的で読みづらいかも。でも、そこを頑張って読むと後半(第二次世界大戦開戦〜)、一気に面白くなる!という印象。

著者のベッセル氏は、「人種戦争」という観点からナチ・ドイツの本質と戦後世界へのその影響についてメスを入れる。

というのも、「ナチズムの原因と結果はいずれも戦争にあり、状況と成り行きを決定したのも戦争」であったからであり、「第三帝国による戦争がもたらしたものは、ナチズムそれ自体よりも生きながらえ影響を及ぼし続けた」から。

そして、ナチズムを異常で独特で突如発生した悪ではなく、「私たちの生きる瑕疵多き世界の歴史の恐るべき一部」として理解に努める必要があると説く。

たしかに、ナチスと戦争って必ずセットになっている感があるけど、改めてそれは何故か?を自問すると、実はよくわからない気がする。

ベッセル氏は、序論において、ナチズムと戦争がいかに不可分な関係であるか、以下のような点をあげて説明している。

◎ドイツ国民社会主義は第一次世界大戦に敗北し、傷ついた国における政治運動として台頭した。

◎その指導者アドルフ・ヒトラーは自らの人生の意味を戦争に見出していた。

◎政治イデオロギーとしてのナチズムは、戦争と闘争を中心に展開し、それらを国家の主要目的であり民族の健全性の尺度としていた。ナチのプロパガンダにも戦争用語が多数含まれている。

◎(個々人の生活水準の向上ではなく)戦争に向けて国内の経済・社会の軍国化を図った。

また、ナチズムの起源は、戦争とともに、近現代ヨーロッパにおける長期的課題、すなわち人種主義という、19世紀ヨーロッパで広く流布していた思想・信仰の表出であるとしている。

そのことが世界有数の工業国であるドイツで起こったことで、破壊的な人種戦争が可能になった、と論じる。

ナチの人種主義や大量殺戮についての新たなパラダイムを提示したのは、バーリーとヴィッパーマン。彼らは、第二次世界大戦は何よりもまず人種戦争であり、全体主義、近代化、ファシズムのグローバル理論に基づく既存の解釈枠組みでは、ナチによる戦争と殺戮の人種的動機がうまく説明がつかないと主張した。

もちろん、経済発展、日常生活、民族共同体(フォルクスゲマインシャフト)における階級格差解消といった人種だけでは見落とされがちな点もあるが、これらも人種主義と切り離すことはできないとベッセル氏はいう。

たとえば、民族共同体内の平等・無階級社会・再分配の実現は、他国民やユダヤ人など、そこから排除される人種からの搾取・略奪に依存していた。

ここで連想されるのは、たびたび再燃する「ナチスの政策にもいいところがあった」論争である。

第3章「ナチズムと第二次世界大戦」136〜7ページでは、「戦時のナチ・ドイツに独特」なシステムとして「一九四一年一一月にヒトラーの命令で認可された死後結婚の制度」が紹介されている。

「これは父親となる男性の戦死後に認められる独身の妊婦の結婚で、男の死より遡った日付に婚姻が成立したものと宣言」するもので、いわゆる劣等人種の排除の一方で推進された純アーリア人の繁殖促進計画の一環だった。

このことで、約1万8000人の女性が夫の死後に花嫁になり、寡婦年金の請求を認められ、子どもたちも嫡出子として相続権を主張することができた。

一見すると、「おぉ、いい政策じゃん」となりそうだが、ベッセル氏は、この政策はおそらくナチズムの本質を表しており、「人種の観点から触発された政権の出産促進主義と、ナチの戦争が招いた恐ろしい結果とが結びついたものだ」と断じている。

そのほか、本書は戦争にフォーカスしているだけあって、先日読んだ『ヒトラーとナチ・ドイツ』では詳述されていないバルカン半島戦などの各地での戦闘についての記述が豊富なので、そこの部分の情報が補えてたいへんありがたい。

ドイツのWWⅡ末期の惨状は想像以上だった。

1944年、ソ連軍が迫っているというのに東方においてナチはユダヤ人の殺戮を続けた。また、同年7月には21・5万人、8月には35万人と最大規模の犠牲者がドイツ国防軍で生じ、敗北はすでに必至だったにもかかわらず、ナチ政権は引き続き数十万の兵士を死地に向かわせた。

ベッセル氏はナチズムの際立った特徴として、戦争の最後の数ヶ月間に膨大な犠牲を払ったこと、そして、終戦・戦後のヴィジョンを有していなかったことをあげている。降伏より死を名誉としたナチズムの精神は、敗戦時および戦後に、第三帝国なき後の現実を受け入れられない多数の人々の自殺にもつながっている。

この戦争末期の数ヶ月の甚大な犠牲は、戦後のドイツ人の戦争に関する記憶の形成にとっても非常に重要な影響を与えた。

都市への爆撃やソ連軍からの避難などの過酷な体験は、ドイツ人が他者に与えた苦しみを忘れさせ、被害者としての記憶をドイツ人に根づかせることになった。

この部分は、ちょっと驚き。ドイツというとナチ時代の加害と徹底的に向き合い、学校の歴史教育でもそれが反映されているというイメージがあったから。きっと、多くの方々の努力によって「健忘症」払拭の努力が行われてきたのだろう…と想像される。

本書では、「第4章 第二次世界大戦の余波」として、戦後のドイツについてもまるまる一章割いて説明してくれていて、とってもGOOD。

日本でGHPによる軍国主義者や国家主義者の公職追放があったように、ドイツでも連合軍による「非ナチ化」プログラムが実施された。全部で約600万のドイツ人が審査機関による調査を受けた。アメリカ軍占領地域では、ナチ政権の関与度を判定され、重罪者、積極分子、軽罪者、同調者、無罪者の5タイプに分類された。対象者には関与度の大きさによって、労働収容所での服役、財産没収、国家恩給の停止、罰金などが科された。

ベッセルはこの非ナチ化は実質的に「同調者の製造所」として機能したと指摘している。関与ありと判定された人の大多数は「同調者」に分類された。

というのも、非ナチ化の目的は2つあり、第1には政治的粛清、第2には多数の「同調者」の戦後社会の再統合であったからだ。それは政治的安定、経済復興、多数の元ナチの社会復帰のためにも必要だった。

ここらへんの大岡裁きというか、大局的観点からの裁定には凄みを感じる。国家と社会の安定のために過去の罪をある意味見逃したのだ。西ドイツでは1950年代にはナチに関与した人々が重要で責任ある地位に戻ってきた。なお、本章ではソ連占領地域における非ナチ化の方法とアメリカ側のそれとの違いについても言及されている。

こうした非ナチ化の方法はドイツ人の被害者意識と免罪意識も強化することになり、(西)ドイツでは1960年代末(WWⅡ終結から20年)までナチの過去と向き合う議論がきちんとなされてこなかった、、とある。

* * *

ベッセルが序論で述べたように、ナチズムを「異常」ではなく「私たちの生きる瑕疵多き世界の歴史の恐るべき一部」として理解するのであれば、以上のような歴史から、どのようなことがいえるだろう?

私見だと、敗北が決まってるのに多数の兵士や民衆を無益な戦闘や激しい爆撃に晒したナチ政権は、やっぱり「狂気の沙汰」に思えるのだけど・・・翻って現代日本を見ると、「明らかに間違っているのに、さまざまな事情--トップの意向、込み入った利害関係、誰も責任取りたくない、引っ込みのつかなさ等々--で続けてしまっている」ことって間違いなくあるよね、と思う。

くわえて、人種や民族、マイノリティの差別も根強く続いてる。ホロコーストの犯罪性について異議を申し立てる人はほとんどいないと思うけれど、朝鮮・韓国系や中国系の人たちへの差別についてはどうだろうか?

ナチの過去に目を向けるとき、心が向かう先はいつも、現代日本やそこで生きる自分のありかたです。

次はウルリヒ・ヘルベルト『第三帝国』(角川新書)を読みます♪